今回の記事は

少子化になって大学に進学しやすいの?

大学受験といってもどんな入試形態があるの?

子供にどんな教育にしていけば良いの?

このような悩みをもっている方々のために記事を執筆しています。

- 大学受験が近い高校生

- 今後漠然と大学受験を考え始めた中学生

- これから子供の将来を見据えて大学事情や大学入試について勉強したい親御さん

たろう

たろうこんな方々にぜひご覧いただき、内容によって詳しく記述した別記事も用意しているので、そちらも合わせて確認してください。

本記事ではこんなことがわかります。

・18歳人口減少の影響と大学の二極化

・大学にはどんな入試形態があるのか

・各入試形態の特徴と対策はどんなものか

はなこ

はなこ知っているか知らないかで今後の勉強の仕方や目標が変わりますよ!

少子化(18歳人口の減少)による影響とは

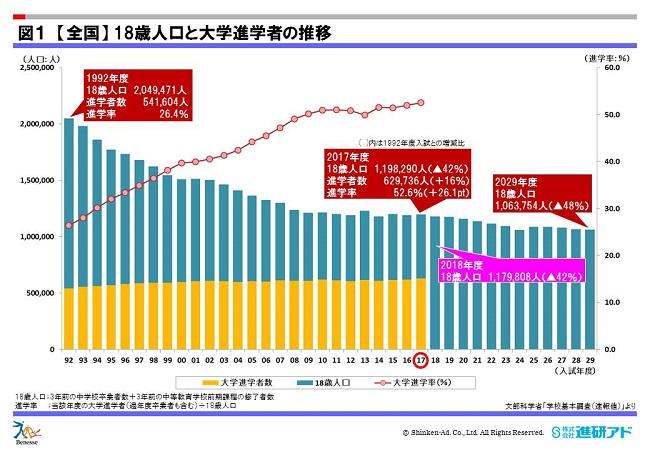

まずは、こちらの文科省の「18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移」をご覧ください。

Between 情報サイトより引用

18歳人口は、平成21~令和2年頃までほぼ横ばいで推移しています。

しかし、令和3年頃から再び減少局面に突入し、令和22年には約88万人まで減少することが予測されています。

競争がなくなってラッキーというだけではない問題

人口減少によって競争がなくなってラッキーと感じる人もいるかもしれません。

しかし、それだけはありません。

少子化による影響はどの大学にとっても、とても深刻な問題となっています。

少子化により大学が二極化する

少子化が進めば進むほど大学への実進学者が少なくなります。

年々大学への進学率自体は上昇傾向にありますが、それでも少子化の影響により、大学受験をする実人数の母数は年々減少しています。

①実志願者が減ることにより志願者数が全体的に減少する

➁志願者数が多い大学は教育研究施設にかける費用を維持できる

③志願者数を確保できない大学は教育研究施設にかける費用を維持できない

⇒最終的に経営が維持できる大学と維持できない大学に二極化する

実際にはもっと複雑なロジックなのですが、簡単に説明するとこんな感じになります。

たろう

たろう親の立場からすると、二極化が進めば進むほど選ばれる大学・人気の大学に行かせたい!と思うのは当然のことですよね?

人気のある大学とはどんな大学か

では、ここからは、現在人気があると呼ばれる大学を紹介します。

簡単な指標としては、志願者数・実志願者数から読みとることができます。

ここでは、いわゆる規模の大きい総合大学が志願者数を確保しています。国公立大学や専門的な知識を得る大学(医療系など)は別枠として考えましょう。

志願者数については、数年間分網羅しているので、各年度をパラパラとご覧ください。

この志願者数一覧を見ると、こんな傾向がわかります。

①近畿大学の志願者数がすごい!

②都内の大手私立大学の志願者数が多い

(早慶march・日東駒専)

③次に関西の大手私立大学

(関関同立)

④あまりピンとこない大学も志願者数が多いところがある

こんなところでしょうか。

そのため、実際の人気度は実志願者数を見るべきだ。

という意見もあります。

たろう

たろう2018年度の数字ですが、「併願率」と呼ばれる重複して志願している率を表す数字が近畿大学・千葉工業大学・京都産業大学が突出して高いことがわかります。

志願者をカサ増ししていると捉えられる一方で

- 大学広報に力を入れている

- 経営努力を最大限行っている

といった評価もできるので、一概にどうこうということは言い難いかもしれません。

入学定員の厳格化で入りにくくなる(2023年度から緩和予定)

ここ数年で私立大学の入学定員厳格化の影響もあり、さらに競争も厳しくなりました。

これは入学定員8,000人以上の大規模校の場合、入学定員の1.1倍を超えて入学者を取ると、補助金がカットされるものです。

特に規模の大きい人気大学を中心に、合格者を抑える必要がありました。

この結果、受験倍率はさらに上昇しました。

そして、多くの大学は通常の合格者を絞り、入学者の状況に応じて追加・補欠合格を出すようになります。

そうすることで、人気大学順に玉突きでの合格も発生し、大学は混乱し、受験生は二重の入学金が必要になりました。

詳細は、ダイアモンドオンラインの以下の記事に詳しく記載がありましたので、興味のある方はご覧ください。

2023年度からは学年単位から総定員へ変更される

この批判の多かった入学定員の厳格化については、2023年度から緩和される予定です。

これまでの1学年(入学者だけの定員)から全学年(1~4年生)の総定員数への変更となりました。

1学年の定員が1,000人だった場合、単年度で1,100人でした。

全学年の場合、総定員は4,000人なので、4,400人を超えなければよい。

という計算です。

この変更により、各大学も若干の余裕ができますので、合格者数はもう少し増えると予想されます。

どんな入試形態で大学に入学できるのか

ここまでは、現在の大学が置かれている状況を中心に紹介してきました。

ここからは、実際にどうやって大学に入学するのかという点を見てきましょう。

大学に入学する方法として、大きく3つの選択肢があります。

- 一般選抜(旧:一般入試)

- 総合型選抜(旧:AO入試)

- 学校推薦型選抜(旧:推薦入試)

それぞれについて見ていきます。

一般選抜(旧:一般入試)

大学入試というと、この一般選抜が頭に浮かぶと思います。

いわゆるペーパーテストの点数によって合否が決まるテストです。

大学によって呼び方は異なりますが、いわゆる2月以降に筆記試験を行う

学部別入試

全学部一括入試

が代表的です。

また、大学入学共通テスト(旧:センター試験)についてもこれに該当します。

大学入学共通テスト利用入試や・大学入学共通テスト併用入試など、

共通テストのみで合否が決定するものから、共通テストを基礎として別試験を行うもの

など、最近は多岐にわたっています。

一般選抜の傾向

一般選抜の定員割合については、各大学減少傾向にあります。

また、大手私立大学の一般選抜とその他の募集人員を見ると、一般選抜枠が多い明治大学で約7割、その他の大学は5割~6割といった割合で推移しています。

たろう

たろう近年総合型選抜の定員増加により、さらにこの傾向に拍車がかかっています。

前に紹介した少子化や入学定員の厳格化も影響しています。

要は、

大学として、安定して優秀な人材を確保して経営を安定させたい。

これに尽きると思います。

これまで一般選抜の割合が多かった明治大学でも

「明治大学付属世田谷中学校・高等学校」(旧:日本学園)の新設を発表しました。

たろう

たろう一般選抜の比率が高い明治大学でもこのような傾向になるので、

今後も一般選抜の比率は減少傾向になるかもしれません。

総合型選抜(旧:AO入試)

一般選抜以外の選択肢として、総合型選抜があります。

従来のAO入試から名称が変更されました。

この選抜は、一般選抜の特徴であった学力テストよりも、人物評価が中心となります。

この人物評価には、面接や小論文とあった項目があり、その他、課外活動の実績などが基準として設定されることもあります。

はなこ

はなこ一般選抜との更なる相違点として、総合型選抜は年を越さない12月頃までに合否が決定することもあります。

学校推薦型選抜(旧:推薦入試)

こちらは名称変更された後もイメージがしやすいと思います。

いわゆる指定校推薦などがこれにあたります。

高校側の推薦が大きく影響し、高校生活での学業成績や部活動・課外活動などが評価されます。

その推薦が決定後は、大学側から不合格が言い渡されることはあまりありません。

はなこ

はなこ一回のテスト結果よりも、高校生活の頑張りを評価してもらいたい。

という方には合っていると思います。

どの入試形態で大学に入学するか

3つの入試形態について紹介しました。

3つの入試形態を一覧にして比較するとこのような感じです。

| 項目 | 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 |

| 主な選抜方法 | 学力テスト | 人物評価 | 学校生活 |

| 選抜時期 | 2月以降 | 11月~1月 | 1月頃まで |

| 適正 | 受験勉強を頑張った人 | 特徴的な熱意がある人 | 学校生活を頑張った人 |

しっかりと大学受験をさせたい親は多い

大学に入学するときにはしっかりと受験勉強をさせたい。

と思う親も多いかもしれません。

そういった方は一般選抜での受験を目指しましょう。

いわゆる予備校に通う方多いので、こちらの記事も参考にしてください。

※現在作成中です。

たろう

たろう一般選抜は自分の頑張り次第で、選択できる大学が非常に多いことも特徴です。

最近は中高一貫校が増えており、大学受験をターゲットに学力を高めていく学校も増えています。

高校までは部活を優先させたい

一般選抜はどうしても受験勉強の時間が必要です。

しかし、高校までは好きなことを目いっぱいやってもらいたい!

と考えるご家庭もあると思います。

はなこ

はなこひと昔と比べると、浪人をして大学に進学する。といった考え方も少なくなっているようです。

また、付属校によって条件は異なりますが、全ての生徒が進学できないケースもあります。

たろう

たろう多くの場合、校内成績が重視されるので、高校生の時には予備校というよりも学習塾に通う家庭が多いです。

人気大学の付属校は入学するのが難しい

そうはいっても大学への進学がある程度担保される人気大学の付属校は非常に倍率が高いです。

中学受験を目指す家庭は小学生の早い時期から中学受験塾で勉強します。

高校受験を目指す家庭も同様です。

はなこ

はなこ早い時期から塾や家庭教師をお願いする家庭も多いようですので、しっかりとした対策が必要です。

大手私立大学への内部推薦割合

付属校といっても大学への進学率は異なります。

これは

- 中学高校が同じ学校法人の場合

- 大学名の冠が付きながらも学校法人が異なる場合

といった事情からも差異が生じます。

また、大学の方針として、

- 外部受験を前提としている場合

- 同じ学校名への大学進学を前提としている場合

でも異なります。

推薦権を保持したまま外部受験をする

はなこ

はなこ付属校に行ったら、その大学に行かないといけないの?

後からやりたいことがその大学にない。ってことになったらどうしよう。

こんな風に感じる方もいると思います。

しかし、付属校によっては内部推薦をもらいながら、他大学を受験できる制度があります。

学校によって、それが

- ①内部推薦権を保持しながら他大学も受験できる場合

- ➁内部推薦権を放棄して他大学を受験する場合

- ③外部に情報を公開していない場合

内部推薦制度については、以下の記事で詳しく紹介しています。

大学受験を考え始めたら

大学受験は勉強をすることはもちろんですが

- どんな大学でどんなことを学びたいのか。

- どういった入試形態があるのか。

といった自分の考えと入試制度を知ることがとても大切になってきます。

ここで大学受験を少しでも意識し始めたら読むべき本を紹介します。

中学受験基本のキ

「中学受験基本のキ!」は、中学受験の学校選び・塾の選び方や比較、勉強のやり方など、中学受験の基本的な情報を知りたい方にオススメの本です。

中学受験を少しでも意識し始めたら、まずはこの一冊で流れをつかみましょう。

二月の勝者

二月の勝者は、ビックコミックスピリッツでも連載中のコミックでドラマ実写化もされた中学受験をテーマとした人気漫画です。

君達が合格できたのは、父親の「経済力」そして、母親の「狂気」

「課金ゲー上等!」

こんな有名なフレーズで、中学受験の様々な子供の不安、保護者の不安、迷い、葛藤といった中学受験の様々な家庭のドラマが描かれています。

感動だけでなく、ついつい親もやってしまうNGなことも第三者目線で感じることができるので、中学受験の真髄と共通認識を家族で持つことができます。

中学受験は大学受験とはまた違った家族内のストーリーがあります。

まとめ

今回の記事は

少子化になって大学に進学しやすいの?

大学受験といってもどんな入試形態があるの?

子供にどんな教育にしていけば良いの?

こんな方々に向けて、

・18歳人口減少の影響と大学の二極化

・大学にはどんな入試形態があるのか

・各入試形態の特徴と対策はどんなものか

を中心に紹介してきました。

関連する記事も紹介していますので、ぜひご覧ください。