Aくん

Aくん大学付属に行けばエスカレーターで有名大学に入れるの?

どれくらいの割合で内部進学できるの?

昔から大学付属校は人気が高い傾向にありましたが、近年さらにその人気が増しており、中学・高校の受験先として積極的に考える家庭も増えてきました。

今回の記事では

・大学付属校はどこにどれだけあるのか

・内部進学率はどれくらいなのか

・大学への進学先は内部進学以外にあるのか

といったことを紹介していきたいと思います。

たろう

たろうPRESIDENT OnlineにMARCH付属校の記事が掲載されており、数字的な部分はとても参考になるものが多かったため、こちらの記事も参考にしながら独自の視点で整理していきたいと思います。

大学付属が人気の理由

昨今の大学受験の現状を見ていると、18歳人口の減少に伴い、実志願者数自体は減っているものの、私立大学の合格率は低迷し、難化傾向にあります。

他にも2016年度から始まった私立大学の定員厳格化と2021年度から始まった大学入学共通テストをはじめとする大学入試改革の影響で、入試の混乱と大学受験難化傾向といったニュースが更に拍車をかけました。

また、少子化や偏差値に囚われない思考力を高める教育が見直されつつある現状から、近年付属校を新たに設置する政策をとる有名私立大学が増えています。

親御さんの目線からは、中高6年間を大学受験のために勉強一筋という環境より、ゆとりをもった自分のやりたいに打ち込む、将来の目標を探す期間としてほしい。

といった意向もあり、付属校人気はどんどん増えています。

そもそも付属高校とは何か

いわゆる付属高校と呼ばれる高校は、簡単にいうと、大学が運営する高校のことです。

大学が運営するものは、高校以外にも、中学・小学校・幼稚舎など、大学によって異なりますが、小さい頃から面倒を見てくれる体制が整っています。

また、多くの付属高校を運営する大学は総合大学が多いため、内部進学をする場合は、多くの選択肢の中から選べることも魅力の一つです。

付属高校のメリットは?

付属高校の最大のメリットは、

ことではないでしょうか。

入学定員の厳格化や、大学入学共通テストへの移行など、必ずしも希望する大学に入学することができず、浪人の道を選ぶ人も多い中で、普段のテストなどで内部進学することができれば非常に安心することができます。

たろう

たろう個人的にはやりたい学部を選んで進学できることは非常に大きなメリットだと思っています。

はなこ

はなこ一般選抜で受験をすると必ずしも行きたい大学と行きたい学部が一致するとは限りません。本当にはこの学問を学びたかったのに・・・

といった後悔を持つ友人は大学入学後も結構いました。

受験勉強だけではない多くの学びができる

その他のメリットとして、受験勉強をしなくても良い。という少々後ろ向きなメリットだけでなく、ペーパーテスト的な勉強だけでなく、多くの体験型教育や、探求型学習が盛んに行われています。

これは、多くの中高一貫校でも、リベラルアーツ教育として、積極的に取り組まれていますが、進学校では、付属校とは異なり、高校2年生以降受験モートにシフトする関係で、必ずしも十分な教育ができているとは限りません。

付属高校であれば、受験勉強のみならず、多くの体験や学習について余裕をもって行うことが可能です。

部活動や好きなことに集中して取り組むことができる

通常の進学校は部活動を積極的に行えなかったり、浪人覚悟で部活動に取り組むことになったりといったことがありますが、付属高校は受験勉強がないため、思う存分好きなことに集中して取り組むことができます。

高校3年間の思い出は一生の思い出にもなりますので、とても貴重な体験となります。

将来設計について多くの時間考えることができる

進学校であれば、とにかく希望する大学であるか希望する学部であるかに関係なく、まず入学試験を合格することが必要です。

という点においては後回しになる傾向があります。

付属高校であれば、早い段階から、大学の学部や将来設計について、余裕をもって計画をすることができます。

早い段階で、司法試験の対策を行ったり、公認会計士の対策を行ったりと、大学生になってから本格的に勉強を始める人と比べても、非常に有利に勉強を進めることができます。

付属高校のデメリットは?

今までは、付属高校の良い点について紹介してきました。

ただ、メリットだけでは全ての生徒が集中してしまいます。

デメリットについても把握したうえで、付属高校の良し悪しを理解しましょう。

受験勉強がないため学力が伸びにくい

無事内部進学をすることができ、大学に入学することができたとします。

大学では非常に困難な一般試験を潜り抜けてきた猛者と同様に授業行っていく必要があります。

一般的に、付属高校生は、受験勉強がないため、基礎学力が一般学生と比べて低い傾向があります

たろう

たろうもちろん、大学の勉強は大学受験科目のみの知識だけではありませんが、基礎学力に開きがあると、授業についていくのが困難になることがあります。

本当に行きたい大学・学部に行けないことがある

高校になって、将来の目標を考えたとき、内部進学する大学には、希望する学部が設置されていないことがあります。

そうなると、せっかく推薦権を得たのに、内部進学をせずに他大学の受験を考える必要があります。

また、学校の成績によっては、希望する学部に行けないことがあります。学びたいことと異なる学部に進学することで、ミスマッチが起き学業に集中して取り組むことができないことがあります。

早慶MARCH付属高校の内部進学率は?

では、具体的に、各付属高校が内部進学できる割合はどの程度になるでしょうか。

PRESIDENT Onlineからの資料を基に集計しました。

| 学校名 | 大学名 | 内部進学率 | 偏差値 | 学費 |

|---|---|---|---|---|

| 慶應義塾高等学校 | 慶應義塾大学 | 99.0% | 70 | – |

| 慶應義塾志木高等学校 | 99.2% | 71 | – | |

| 慶應義塾女子高等学校 | 95.0% | 72 | – | |

| 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 99.6% | – | – | |

| 慶應義塾ニューヨーク学院 | 97.9% | – | – | |

| 早稲田大学高等学院 | 早稲田大学 | 96.7% | 70 | – |

| 早稲田大学本庄高等学院 | 98.8% | 70/70 | – | |

| 早稲田実業学校高等部 | 97.8% | 70/72 | – | |

| 早稲田高等学校 | 52.0% | – | – | |

| 早稲田摂陵高等学校 | 8.4% | 50 | – | |

| 早稲田佐賀高等学校 | 48.0% | – | – | |

| 早稲田渋谷シンガポール校 | 82名 | – | – | |

| 立教池袋高等学校 | 立教大学 | 85.8% | 63 | 1362000円 |

| 立教新座高等学校 | 84.2% | 66 | 約1,265,000円 | |

| 立教女学院高等学校 | 71.6% | – | – | |

| 香蘭女学校高等科 | 57.7% | – | – | |

| 立教英国学院高等部 | 54.3% | – | – | |

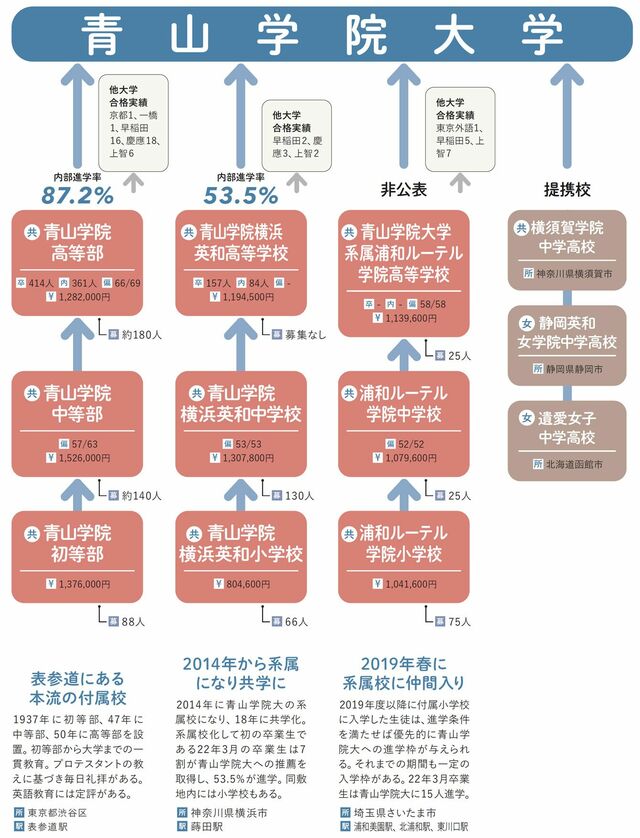

| 青山学院高等部 | 青山学院大学 | 87.2% | 66/69 | 1,282,000 |

| 青山学院横浜英和高等学校 | 53.5% | – | 1,194,500 | |

| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院高等学校 | 非公表 | 58 | 1,139,600 | |

| 横須賀学院中学高校 | 35名 | – | – | |

| 静岡英和女学院中学高校 | 教育提携校 | – | – | |

| 遺愛女子中学高校 | 教育提携校 | – | – | |

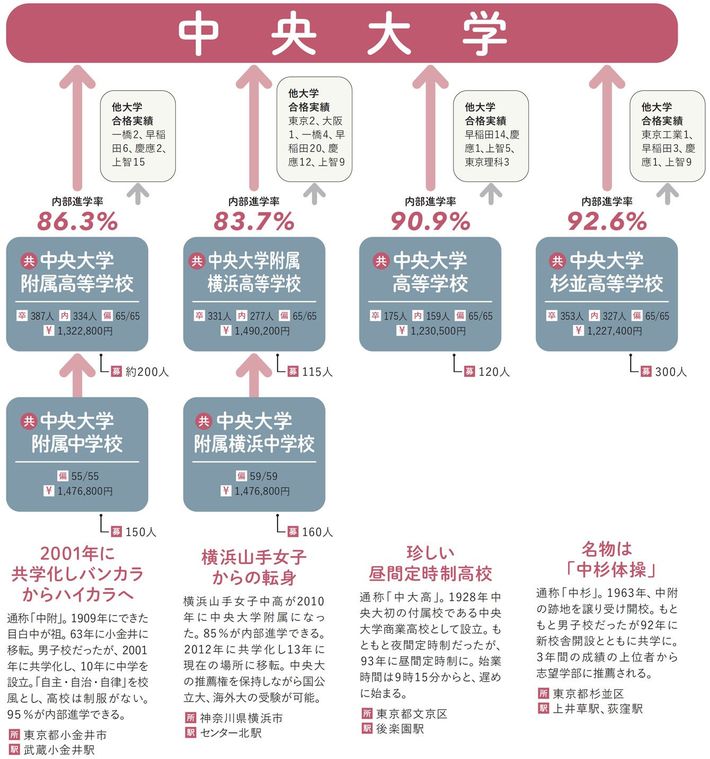

| 中央大学附属高等学校 | 中央大学 | 86.3% | 65 | 1,322,800 |

| 中央大学附属横浜高等学校 | 83.7% | 65 | 1,490,200 | |

| 中央大学高等学校 | 90.9% | 65 | 1,230,500 | |

| 中央大学杉並高等学校 | 92.6% | 65 | 1,227,400 | |

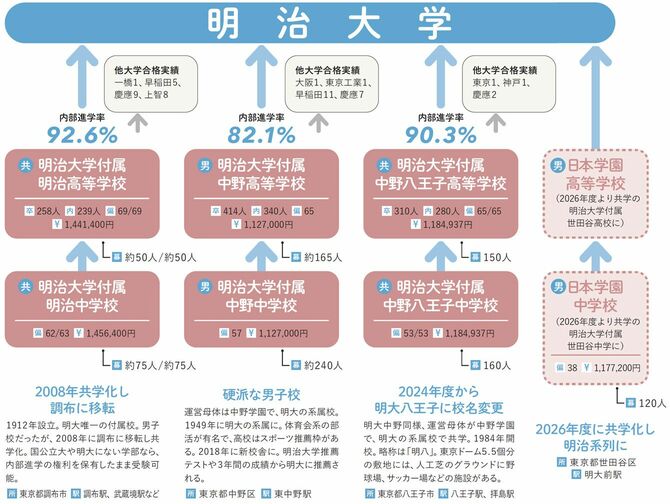

| 明治大学付属明治高等学校 | 明治大学 | 92.6% | 69/69 | 1,441,400 |

| 明治大学付属中野高等学校 | 82.1% | 65 | 1,127,000 | |

| 明治大学付属中野八王子高等学校 | 90.3% | 65 | 1,184,937 | |

| 明治大学付属世田谷高等学校(26年より) | 85.8% | – | – | |

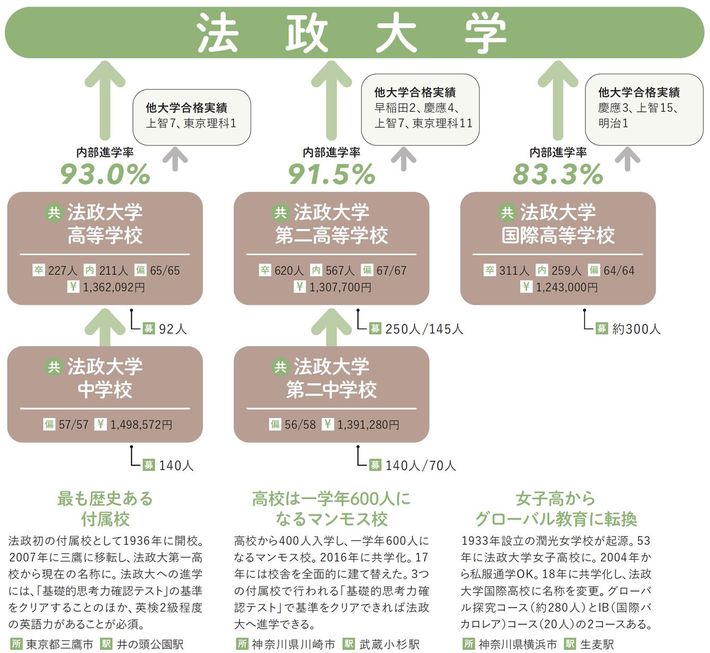

| 法政大学高等学校 | 法政大学 | 93.0% | 65/65 | 1,362,092 |

| 法政大学第二高等学校 | 91.5% | 67/67 | 1,307,700 | |

| 法政大学国際高等学校 | 83.3% | 64/64 | 1,243,000 |

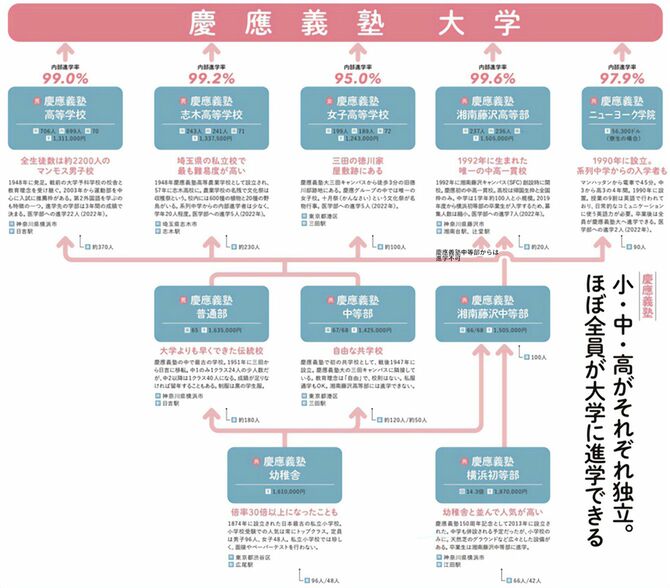

慶應義塾大学付属校の特徴

慶應義塾は付属校という言い方はせず、一貫教育校と呼んでいます。

高校は5校あり、内部進学率は95%以上と非常に高い数値となっています。

小・中・高が独立しているため、そのまま同名の学校に進学するのではなく、それぞれ別名の学校に進学することもできるといった特徴があります。

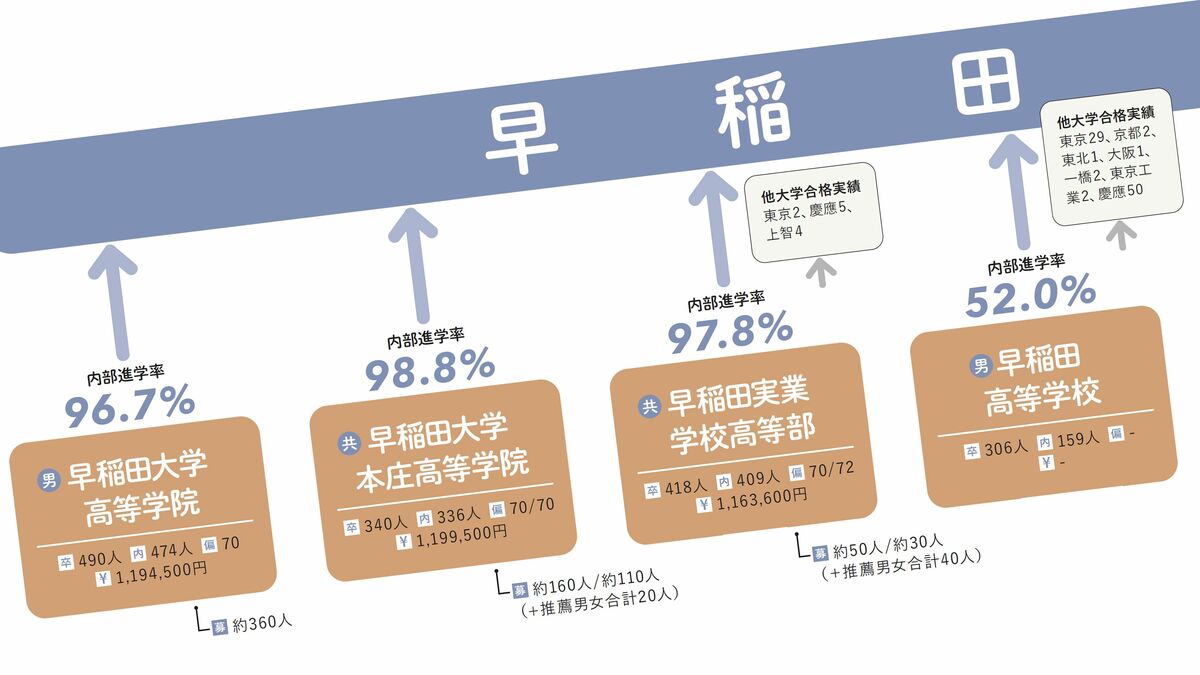

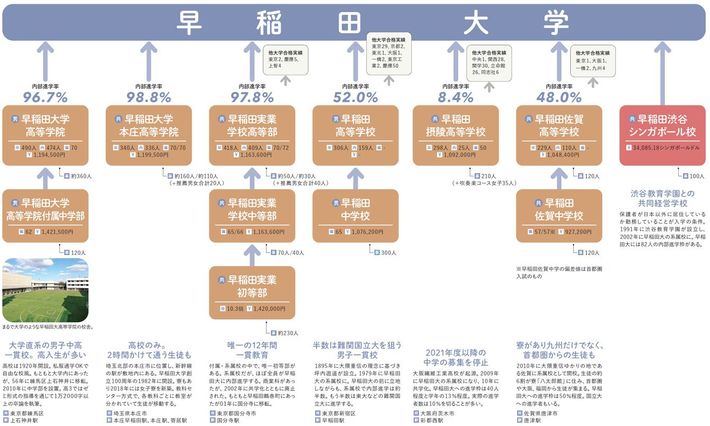

早稲田大学付属校の特徴

早稲田大学は中高合わせて7つの付属・係属校があり、早稲田大学への進学実績には差があります。

首都圏に位置する付属校については早稲田大学への進学実績は非常に高いですが、佐賀と大阪に設置されている付属校は地方進学の意識が根強い生徒も多く、苦戦している印象があります。

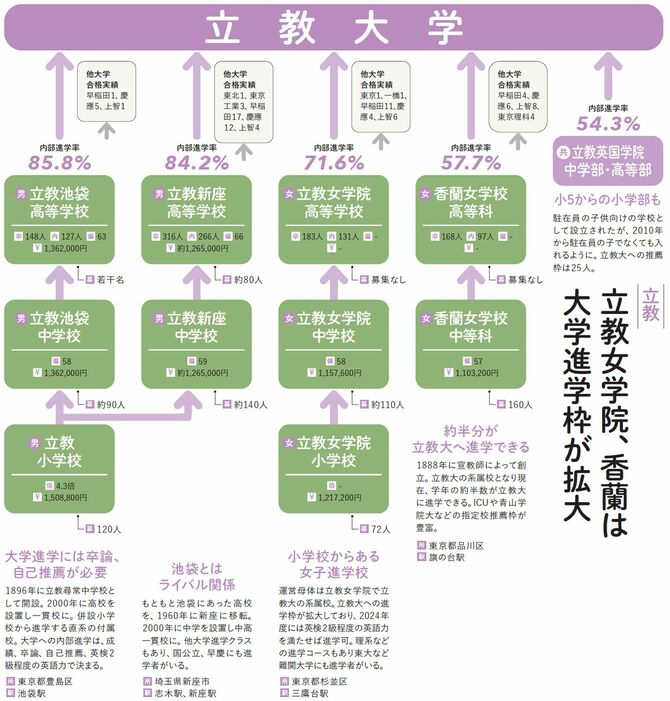

立教大学付属校の特徴

立教大学は8割以上が内部進学する二つの一貫校があります。

立教池袋と立教新座についてはどちらも男子で、特定の条件をクリアすれば多くの生徒が内部進学することが可能です。

係属校である女子校2つについては、立教大学への内部推薦率が上昇傾向にあります。

青山学院付属校の特徴

青山学院は青山学院初等部・中等部・高等部が唯一の直系付属校となります。

ここは8割以上が青山学院大学に進学しています。

近年係属校を増やしており、2014年度に青山学院横浜英和が新たな付属校となり、19年度には浦和ルーテル学院が係属校となりました。

22年3月卒業生は青山学院大に15人が進学しました。

中央大学付属校の特徴

中央大学は方針が明確なのか、これまであった共学の3つの付属校は同じ法人が経営するいわゆる直系付属校となり、2010年に新たに付属校となった中央大学付属横浜(前身:横浜山手女子)においても、直系付属校となっています。

中大横浜は、元々の偏差値は30台でしたが、付属校化とともに人気が急上昇し、直近の偏差値は中学:59、高校:65と、別の学校といっても良いぐらいの変化を見せています。

明治大学付属校の特徴

明治大学はこれまで明大明大、明大中野、明大中野八王子の3校が付属校・系列校として設置されていました。最近、2026年4月から日本学園が明治大学付属世田谷中学高校と名称変更され、系列校となります。

現在は男子校ですが、系列校化とともに共学となります。2029年度から1期生が明治大学に進学しますが、現状は、内部進学枠の人数の断言はありません。

日本学園については、以下の記事でも紹介しています。

法政大学付属校の特徴

法政大学の付属校は3つの共学校があります。

また大きな特徴として、MARCHの付属校の中で先駆けて、法政大学への進学権利を持ったまま、他大学を受験できる制度を設けています。

また、法政大学に近くなる三輪田学園(女子校)との高大連携協定を結び、「法政大学への学校推薦型選抜枠最大30人」が予定されています。このことで三輪田学園の人気化・偏差値の上昇が期待されています。

他にも法政大学国際は、女子校から共学化になり、グローバル教育に力をいれており、IB(国際バカロレア)コースが用意されています。

また付属高校にも種類があり、大きく分けて、「直系付属」・「系列付属」の2種類があります。

※実際には大学によって呼び名が異なります。

この「直系付属」については、大学と同じ学校法人が経営していることが多く、希望をすればほぼ全ての生徒が進学することができます。

また「系列付属」については、学校法人は異なるが、付属高校として連携を行っている高校のことで、30%~70%前後で内部推薦枠を有しています。

たろう

たろうこのような、私立難関校と呼ばれる大手私立大学に、これだけの割合で進学できるというのは非常にオススメです。

他大学併願制度とは?

他大学併願制度とは、在籍する付属高校から大学への推薦資格を保持したまま、他大学の受験ができる制度のことです。

これにより、仮に受験に失敗したとしても、内部推薦で進学をすることができるので、チャレンジをしたい生徒にとって非常に有利な制度となっています。

たろう

たろうこの制度はあまり知られていませんが、高校入学後にやりたいことが変わった場合や、自らの力を試したい生徒にとっては非常に有効な制度ですので、ぜひ積極的に活用することをオススメします。

ただし、付属高校によって取り扱いが異なり、またHP上には公表せず、実際の進路指導でのみ案内している付属高校もあるようですので、気になる方は実際に付属高校の進路指導部に問い合わせた方が良いでしょう。

ここでは、私が調べることができた早慶MARCHの他大学併願制度を取り扱う付属高校を紹介します。

大学によっても他大学併願に関する傾向が異なりますので、可能性を残すという意味でも他大学併願を認めてもらえる学校を選ぶということは、志望校を選ぶ際には大きな要素となるかもしれません。

明治大学付属明治高等学校

明治大学以外の大学を志望する場合、国公立大学および大学校の場合は、明治大学の推薦資格を保持したまま併願受験ができ、2021年度は、現役で他大学に進学した28名中10名が国公立大学に進学しています。進学先は、一橋大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、千葉大学、群馬大学、電気通信大学、東京都立大学です。私立大学の場合は、併願する明治大学の学部・学科ごとに条件が異なりますが、一部併願可能です。

明治大学以外の大学を志望する場合、国公立大学および大学校の場合は、明治大学の推薦資格を保持したまま併願受験ができ、2021年度は、現役で他大学に進学した28名中10名が国公立大学に進学しています。進学先は、一橋大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、千葉大学、群馬大学、電気通信大学、東京都立大学です。私立大学の場合は、併願する明治大学の学部・学科ごとに条件が異なりますが、一部併願可能です。

明治大学付属明治高等学校HP

明治大学付属中野高等学校

国立大学については、いずれの学部・学科も受験可能。

明治大学付属中野八王子高等学校

明治大学への推薦入学資格を獲得した上で、全国の国公立大学および省庁所管の7つの大学校(防衛大学校/防衛医科大学校/気象大学校/水産大学校/海上保安大学校/職業能力開発総合大学校/国立看護大学校)の一般受験に挑める制度です。継続的学習の結果一定の実力があると認められる、併願する学部と明治大学の希望学部との間に学問的連携がある、などの条件を満たすことが必要です。毎年、この制度を活用した生徒たちが難関国立大学合格を果たしています。

明治大学付属中野八王子高等学校

立教池袋高等学校

他大学に進学を希望する場合は、立教大学への被推薦権を放棄して受験することになります。受験対策の講座は設けていませんが、個別にサポートしています。

立教池袋高等学校

立教新座高等学校

立教大学への推薦資格を辞退することになり、進路を他大学進学に切り替えます。

立教新座高等学校

青山学院高等部

他大学に出願する場合は、青山学院大学への内部推薦による進学はできなくなります。

青山学院高等部

青山学院横浜英和高等学校

青山学院大学の推薦を保持しながら、他校を受験することはできません

青山学院横浜英和高等学校

中央大学附属高等学校

中央大学への推薦資格を保持したまま、他大学を受験することができる制度です。

私立大学については中央大学にない学部・学科のみ受験することができます。

国公立大学についてはいずれの学部・学科も受験することができます。

中央大学附属高等学校

中央大学附属横浜高等学校

国公立大学及び、私立大学のうち中央大学に設置されていない学部の受験は、中央大学への内部推薦権を留保したまま、併願受験をすることが可能です。中高6年間を通じて、中央大学の一般受験にも対応できる学力を身につけることで、医歯薬系や工学系などをはじめとする他大学を目指すこともできます。

中央大学附属横浜高等学校

中央大学高等学校

中央大学への推薦を得た人が、その資格を留保したまま(入学金は必要)、国公立大学または中央大学にはない学部・学科(医・歯・薬・獣医・看護)を受験することができる制度です。しかし実際には、附属の高校で推薦資格を取るには全ての授業を誠実に学習することが必要なので〔全科目主義〕、受験勉強との両立には、しっかりとした進路に対する意識や目標に沿った努力と覚悟が必要です。

中央大学高等学校

中央大学杉並高等学校

中杉では、中央大学への推薦資格を保持したまま、他大学受験に挑戦することができます。

一人ひとりの夢や希望に寄り添い、多様な進路への挑戦を応援します。

国公立大学・海外の大学

中央大学に既に推薦されている生徒でも、全ての国公立大学・海外の大学へ挑戦することができます。

私立大学

中央大学へ推薦されている生徒でも、中央大学にない学部・学科であれば、私立大学との併願受験が可能です。

AO入試・推薦入試

内部推薦作業が行われる3年次12月中旬までに合否のわかる総合型選抜・学校推薦型選抜であれば、あらゆる大学入試に挑戦できます。

中央大学杉並高等学校

法政大学附属高等学校

法政大学の推薦権を保持したまま、他の国公私立大学を受験することも可能。

法政大学第二高等学校

法政大学への被推薦権を保持したままで、他大学を受験することが可能です。国公立、私立、学部学科に関わりなく受験出来ます。ただし、法政大学の学部学科希望に関しては法政大学を専願とする生徒から優先となることがあります。

法政大学第二高等学校

今回、HP上に記載のあった付属高校を中心にピックアップしたため、同大学の付属高校であれば概ね同じような運用にしているところが多いですが、実際の運用については、各付属高校に確認しましょう。

まとめ

いかがでしょうか。

付属高校のメリットからデメリット。また、内部進学率についても特色があることがわかりました。

また、付属高校は単に、エスカレーター式という点だけが評価されている訳ではなく、幅広い教養教育や、学習内容、将来設計の面でも非常にメリットも多いということがわかりました。

特に直系付属に入学することができれば、かなりの確率で所属大学に内部進学することが可能です。

ただし、他大学併願制度のようなものがない場合、将来やりたいが見つかったり、学びたいことが変わったあとの軌道修正は少し困難になります。

※本当にやりたいことであれば、推薦権は全て放棄するという選択肢もありますが。

この取り扱いについて、各付属高校・大学によって考え方も異なりますので、中学受験・高校受験をする際には注意が必要です。